| 喪とは? | 喪中の禁忌事項について | 喪中はがき・年賀欠礼状 文面例 |

| 寒中見舞い | 喪中はがきの種類 | 喪中はがきを送る前に |

| 喪中はがきを差し出す期間 | 喪中の範囲 | 喪中に年賀状が届いた場合 |

| 喪中の方に年賀状を送ってしまった | 法人様用喪中挨拶文例 | 喪中の困りごと |

喪(も)は親族が死去した者がハレに値する祝い事などを避ける一定の期間をさす言葉である。喪中とも喪に服する(服喪・忌服・服忌)とも称される。死別は悲しいことなので嬉しい事をしている場合ではないという心情的な理由の他に、死は穢れの一種であるため、それに関与するものを一時的に地域社会の慶事より外すことによって穢れを避ける意味合いも持つ。

ページの先頭へ戻る死去後どの位の間喪に服するか、またどのようなことについて制限を与えるかということについては死者との縁故関係や宗派によって大きく異なり、また制限期間に関しても宗派や物事によって異なる。「喪中」の期間は「忌」と「服」に分けられ、両方あわせて「服忌」(ぶっき)または「忌服」(きぶく)という。

「忌」は個人のための祈りに専念する期間であり、また、死の穢れが身についている期間であるとされる。かつては「忌」の期間には家の中に篭り、穢れが他の者に移らないように外部との接触を絶っていた。今日では外部との接触を完全に絶つことはないが、「忌引」として仕事や学業を休む期間となっている。

「忌」の期間は」死者との縁故関係によって異なるが、一般的には最長で50日間(親、子、配偶者の場合)とされる。「服」は故人への哀悼の気持ちを表す期間であり、最長で1年(親、子、配偶者)である。この期間は慶事への参加、慶事を執り行うことを控える。

ページの先頭へ戻る喪に服している人(1年以内に身内を亡くした人)からは年賀状を出さない風習があり、その場合に年内に「喪中であるので年始のご挨拶を遠慮する」旨の葉書をだすことがある。この場合、官製はがきではなく私製葉書に切手(弔辞用、花輪やアシの模様など)を貼って出すことが多かったが最近ではPCや家庭用プリンターの普及により、官製はがきを用いることも多い。

喪中の葉書を送ってきた人の家には年賀状を出さない方が良いとされているが、実際には年賀状を送っても失礼には当たらない。

これは、喪中「欠礼」という言葉の示すとおり、「年始の挨拶をお断りします」というよりは、「自分の家は今年、忌中なので年始の挨拶ができなくて申し訳ありません」という意味、すなわち年賀状は新年をめでたく迎えたとこを祝うための手紙であり、前年に身内が亡くなった=めでたく新年を迎えられなかったからである。(昨今では喪中の家に年賀状をだすのは失礼という人もいる。

一般的には寒中見舞いのはがきを出すことが多い。最近は家族葬が一般化し、親しい間柄にも拘わらず故人の死を年末になって知るケースが増え、遅い香典を送るより贈答用線香などを送り、弔意を表す人も増加傾向にある。)

とは言え、喪中欠礼を完全に周知させることは難しく、年賀状が少なからず届くことがある。この場合は「寒中見舞い」として返事を出すことになる。

喪中はがきの文面の一例(個人様用)

●の場所には、亡くなられた月、日、祖父・父などの続柄、お名前、享年、

差し出す年月(令和8年11月など)を打ち直してご利用ください。

寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の習慣の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いである。

寒中見舞い(かんちゅうみまい)は、日本の習慣の一つで、二十四節気の小寒(1月5日頃)から立春(2月4日頃)までの寒中に行う見舞いである。

現在では、豪雪地帯・寒冷地での相手を気遣う手紙等を指す。また年賀状の返答や喪中のため年賀状が出せない場合の代用にも使う。1989年には前年に昭和天皇の病状悪化(同年1月7日崩御)による「自粛ムード」で年賀状の差し出しが手控えられたため、官製の寒中見舞いはがきが発売された。

また、節分などの行事の参加依頼など、季節の行事への参加依頼なども行われる。

喪中はがきには、郵便局の官製葉書と私製葉書の2種類があります。私製葉書には、私製葉書メーカーが制作するものと印刷会社がオリジナルで作成するものとがあります。メーカーが作成する葉書用紙には、最近ではインクジェットプリンタ対応の用紙なども含まれ、ご自分で印刷される方や、印刷をインクジェットプリンタでする場合などに使われます。

喪中はがきには、郵便局の官製葉書と私製葉書の2種類があります。私製葉書には、私製葉書メーカーが制作するものと印刷会社がオリジナルで作成するものとがあります。メーカーが作成する葉書用紙には、最近ではインクジェットプリンタ対応の用紙なども含まれ、ご自分で印刷される方や、印刷をインクジェットプリンタでする場合などに使われます。

また、大礼紙(和紙風)などもありますが、最近では利用者も少なくなっています。今では、レーザーのオンデマンド印刷が主流になっているのでレーザープリンタに適合する用紙が使われます。

また、宛名をご家庭のプリンタでもにじまず印刷できるよう私製葉書の用紙は選ばれています。

一般的に服喪期間は、両親、夫、妻が1年。子・兄弟姉妹が3ケ月と言われています。この服喪期間中に新年を迎える場合は、喪中による年賀欠礼の挨拶状を出します。これが喪中はがきと言われています。仕事関係などで年賀状を出さなければならない場合、家族で相談して、皆が揃うようにようにすれば良いでしょう。喪中欠礼の挨拶は、できるならば11月中までに届くように手配し、誰がいつ亡くなったかを記載します。故人とゆかりのある方や、生前お世話になった方へは、感謝の言葉を付け加えると良いでしょう。

はがきは、郵便はがきまたは、私製はがきを使用し、仏事用の切手を貼って出す方がより丁寧です。

送り先の方が年賀状の準備を始める前が望ましく、一般的には、10月下旬~11月下旬に投函すると良いでしょう。注意しなくてはいけないのが、郵便局の年賀状の受付を開始し送り先の方が年賀状の準備を始める前が望ましく、一般的には、10月下旬~11月下旬に投函すると良いる前にお送りするのが礼儀です。 12月になって遅れてしまった場合などは、あわてて出さず、年始に松の内があけてから、寒中見舞いとして欠礼のご挨拶をするのが良いでしょう。

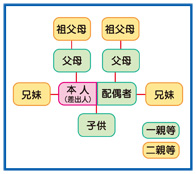

自分を中心として、一親等(父母・配偶者・子)と同居している二親等(祖父母・兄弟・孫)が一般的には、喪中になります。これは一般的な範囲であり、ご不孝にあった方が二親等であったり、同居していたとしても、自分の悲しみの気持ちによって、喪中はがきを出しても良いでしょう。

自分を中心として、一親等(父母・配偶者・子)と同居している二親等(祖父母・兄弟・孫)が一般的には、喪中になります。これは一般的な範囲であり、ご不孝にあった方が二親等であったり、同居していたとしても、自分の悲しみの気持ちによって、喪中はがきを出しても良いでしょう。

喪中はがきを送らなかった人から年賀状が届いたり、12月に入ってから身内に不幸があって、喪中欠礼の挨拶状送付が間に合わなかった場合、松の内があけてから、寒中見舞いとして出すことが一般的です。

相手が喪中であることを知らずに、年賀状を出してしまった時は、すぐに詫び状を出さず、松の内があけてから、詫び状(頭語や時候の挨拶は省いて、不注意をお詫びする文と故人へのご冥福をお祈りする文)または寒中見舞いを出すのが礼儀です。

法人様の場合には、個人と違い喪中というものはありませんが、創業者が亡くなり社葬などを執り行った場合など、法人として喪中はがきを送る場合もございます。その際などは下記の文例をご参照ください。

Q.夫婦連名で出す場合続柄はどうしたらよいのですか?

基本的には旦那様又はそのご家庭の名字に対しての続柄に合わせるのが一般的です。

また、その際亡くなれた方のお名前だけではわかりにくいのでフルネーム記載することをお勧め致します。

Q.祖父母とも相次いでなくなりました。一つの喪中はがきでいいのでしょうか?

連名で書いても問題はありません。

今年三月に母 鈴木 和子が八十九歳にて永眠致しました

今年八月に父 鈴木 一郎が九十三歳にて永眠致しました

生前のご厚誼を深く感謝申し上げます

なお時節柄一層のご自愛をお祈り申し上げます

Q.故人の年齢は満年齢か数え年かどちらが正しいのでしょうか?

一般的には数え年の方が正しいとされています。

最近は満年齢で記載されることも多いようです。

Q.最近引越しました。喪中はがきですがお知らせしてよいでしょうか?

喪中はがきは年賀欠礼以外の内容は記載しないのが基本です。

文章に記載するのではなく、住所の脇に「新住所」と記載するだけに留め、

寒中見舞い等で改めて新居へのお誘いやご報告をされるとよいでしょう。

Q.先方から先に喪中はがきが届きました。こちらの喪中はがきは不要ですか?

こちらからもきちんとお伝えすることをお勧め致します。

先方の喪中とこちらの喪中は別問題と考えた方が良いでしょう。

ご注文の確定後、弊社では直ちに印刷工程へ進みます。納期については下記の表をご確認ください。

※平日(月曜~金曜)正午迄のご注文は、ご注文当日に出荷いたします。

※平日(月曜~金曜)午後からのご注文については、翌営業日の出荷となります。

※土曜・日曜・祝日は発送業務をお休みいたしますので、翌営業日となります。

※箔押し喪中はがきは、ご注文日の3営業日後に発送いたします。

※宛名データの内容・件数によっては、出荷までに追加の日数をいただくことがございます。